Cing grandes leçons à retenir des Samis de la Finlande

Les participants à la Conférence autochtone de 2022 sur les effets cumulatifs qui a eu lieu en mars ont été saisis par l’allocution du chercheur postdoctoral Klemetti Näkkäläjärv sur l’expérience de vie riche des Samis de la Finlande. Son exposé portait sur les conséquences d’envergure des effets cumulatifs sur les peuples autochtones de la Finlande et la pratique traditionnelle d’élevage des rennes.

M. Näkkäläjärvi, d’Enontekiö, dans le nord de la Finlande, a lié son exposé à la perspective de la santé et du bien-être qui était le thème de la conférence. Il a discuté de l’importance de la culture et des modes de vie des Samis, et comment ils ont été touchés par les changements climatiques.

« Les changements climatiques sont synonymes de changement culturel pour les Samis. Les mesures d’adaptation influencent le modèle de travail d’élevage des rennes », a dit le chercheur postdoctoral en anthropologie culturelle de l’Université d’Oulu.

« Tous les Samis peuvent choisir leur destinée et leur mode de vie. Mais ils doivent tous pouvoir être Samis et vivre selon le mode de vie traditionnel », a-t-il ajouté. « Et il est de plus en plus difficile d’être Sami. Petite population à l’échelle mondiale, les Samis sont une composante importante du patrimoine culturel mondial », a également dit M. Näkkäläjärv.

Voici cinq points importants à retenir de l’allocution de M. Näkkäläjärv à la conférence:

- Les Samis sont le seul peuple autochtone de l’Union européenne. Leur territoire est le Sapmi (la terre des Samis) et il s’y parle neuf dialectes. Selon M. Näkkäläjärv, ces dialectes sont tous encore vivants, mais en péril.

- Il a parlé de leurs liens avec le territoire et l’environnement (Siiddastallame, c’est-à-dire dans la nature). Ils n’ont pas besoin de cartes et de technologie pour se déplacer sur leur territoire. Ils s’appuient sur leurs habiletés, les connaissances traditionnelles des aînés et leurs années d’expérience.

- Les relations environnementales sont tissées par leurs activités sur la terre. Grâce aux liens étroits qu’ils entretiennent avec elle, ils y ont vécu de manière durable en y élevant les rennes et en y pratiquant la pêche, la chasse et la cueillette, et aussi par la pratique du Duodji, l’artisanat traditionnel Sami. Leur mode de vie les a protégés des maladies contemporaines.

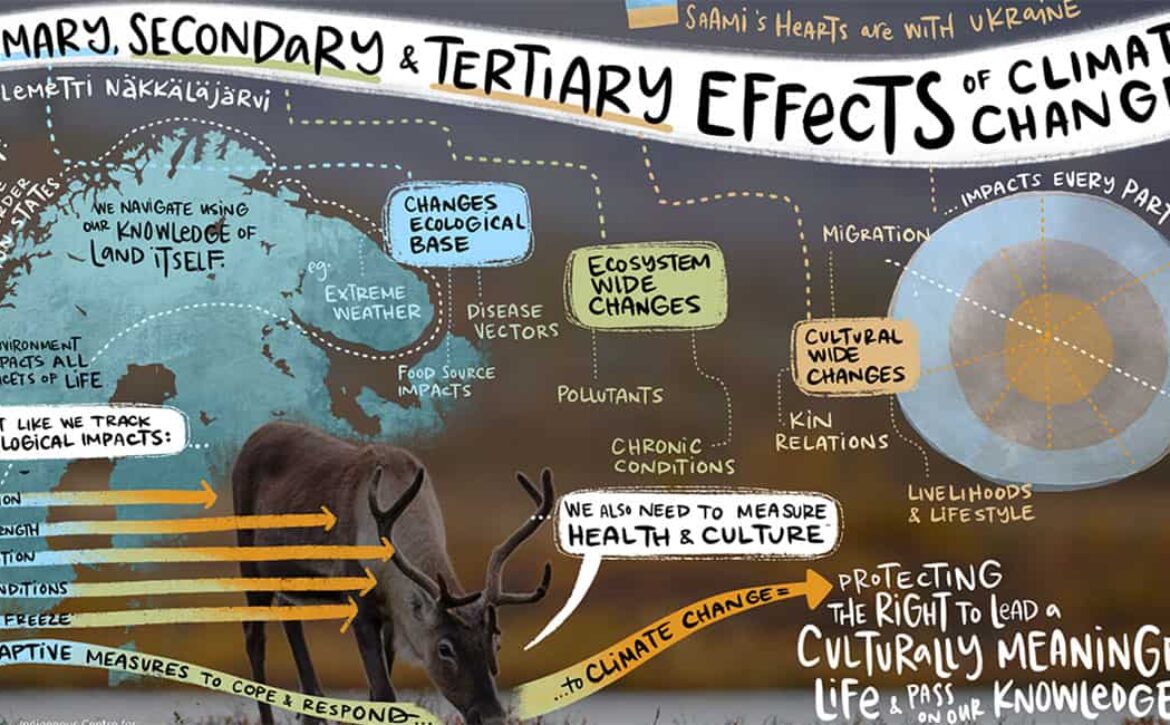

- Les peuples autochtones sont touchés par les impacts primaires, secondaires et tertiaires des effets environnementaux. Par exemple, les impacts primaires (changements à l’écologie) peuvent inclure le dégel du pergélisol; les impacts secondaires (changements à l’échelle de l’écosystème) incluent les changements à la géographie et à la mortalité des rennes; et les impacts tertiaires (changements à l’échelle culturelle) incluent les impacts sur les moyens de subsistance des Samis en ce qui a trait à l’élevage des rennes.

- L’environnement et les effets cumulatifs ont un effet énorme sur l’élevage des rennes. Celui-ci a besoin d’avoir lieu surtout sur la neige tassée et dans la toundra. Les itinéraires des rennes peuvent varier de 50 à 200 kilomètres en une seule journée. Les connaissances autochtones et la surveillance continue de l’environnement sont essentielles à leur subsistance. « Ces connaissances sont essentielles pour comprendre les effets des changements climatiques », a affirmé également M. Näkkäläjärv.